近日,中國能建中電工程華北院氫能源研究院執行總經理兼總工程師湯曉舒接受新華網專訪,揭示氫能開發與利用引發的深刻的能源革命,破解能源危機,構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系的新密碼。

氫,作為元素周期表中第一位的元素,在廣袤的宇宙中幾乎無處不在。氫能不僅來源豐富、綠色低碳,還能夠實現可再生能源的大規模消納,從而加速推進工業、建筑、交通等諸多領域的低碳化。

氫能的利用方式

氫能具有來源多樣、清潔低碳靈活高效和應用場景豐富的優點,它是未來極具前景的一種能源形式。氫能是支撐可再生能源大規模發展的一個重要的紐帶,是在交通、化工、冶金乃至建筑等眾多領域進行大規模深度脫碳的最佳選擇。

首先它可以作為燃料。氫作為燃料完全可以替代天然氣,它燃燒后只產生水,應用端非常清潔和環保。

第二,氫能可以通過燃料電池技術利用轉化為化學能,一方面提高能量的轉化效率,另一方面燃料電池在使用的過程中產生的放熱反應可以進行熱電聯產。我們生活中,一臺類似天然氣壁掛爐的設備,就可以進行冷熱電三聯供技術的應用,把能源利用效率提高到最高,方便我們日常生活。

氫能助力北京冬奧會

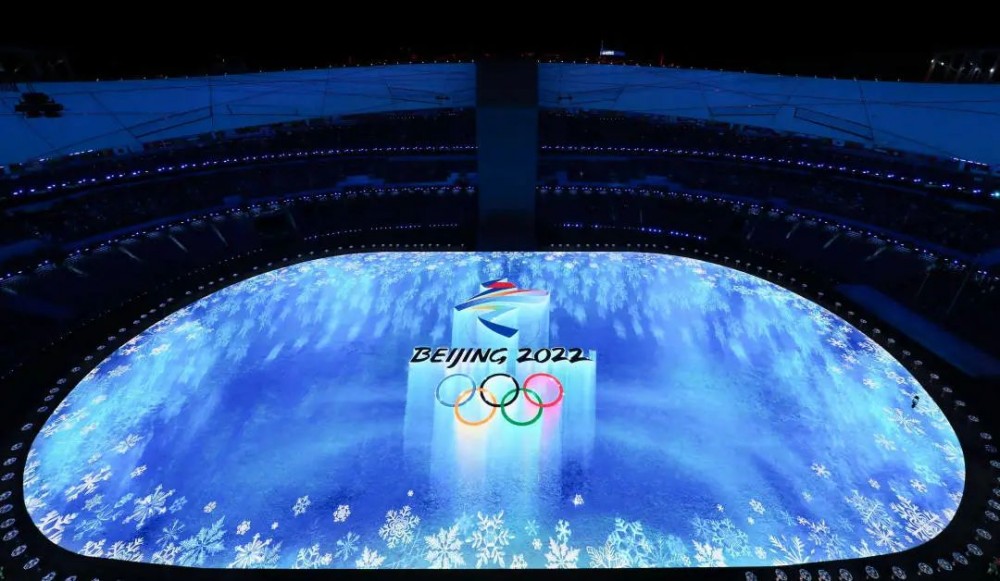

2022年的北京冬奧會是我國宣布“雙碳”戰略后舉辦的第一次國際大型賽事,在應用多項高科技新技術的當中,氫能技術也進行了應用。首先是主會場火炬采用了氫能作為燃料,這與往屆奧運會大量使用液化天然氣或者丙烷等氣體的火炬燃料不同。另外,在冬奧會上還大量使用了氫燃料電池汽車,氫燃料電池汽車在行駛的過程中只排放水。在冬奧會期間,僅張家口賽區就累計加注氫氣將近100噸,減少碳排放1400多噸,相當于種植了6.8萬多棵樹的碳吸收量,是全球最大規模的一次燃料電池的汽車示范。

將氫能用于北京冬奧會這一舞臺,向全世界充分展示了我國實現雙碳戰略的決心和能力,將有力的推動氫能產業的發展,對上游風光制氫下游綠氫的應用具有較強的示范效應以及帶動作用。

可再生能源電解水制氫系統

隨著氫能利用快速發展,制氫、儲氫以及輸氫技術研發與應用備受關注,尤其是新能源制氫更是解決大規模儲存發展緩慢等阻礙氫能利用問題的關鍵技術,新能源制氫系統也在各類重大項目中投入使用。長遠來看,電解水制氫易與可再生能源結合,規模潛力更大,更加清潔可持續,是最有潛力的綠氫供應方式。

可再生能源電解水制氫系統包括可再生能源發電,電解水制氫和儲氫供氫三大部分,它需要應用到電力系統規劃、風光資源選址、風光發電設備、總圖規劃選址、升壓降壓變電站、輸電線路工程、電解制氫工程、儲氫工程,包括輸氫管道工程等眾多的技術,以及全系統整體配置優化和經濟評價等。它包括了眾多的環節,是一個龐大的多因素多變量系統,每個環節都可以有不同的規模配置,比如風機規模配多大,光伏板配多少,電解槽又設置多少臺,儲氫容器又設置多少容量等等,經過組合的配置就更多種多樣。

電解水制氫的華北院智慧

安全穩定運行是可再生能源電解水制氫系統的實施的關鍵。可再生能源制氫系統的特點就是源端的波動性和隨機性,而用戶端卻是連續穩定的用氫需求,因此我們就需要根據風光資源的實時變化,采用電力預測、數據采集、數據分析、協調控制、產供管理、成本優化等動態控制技術,對整個系統的實施智慧管控,從而實現龐大系統的安全穩定和經濟的運行。

華北院研發的可再生能源電解水制氫系統,優化匹配技術,根據項目制氫碳排放量、可再生能源的利用率、氫氣成本等不同的目標,通過給出最佳的系統配置,獲得用戶對于安全性、可靠性和經濟性要求的最優的平衡點。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”