2016年5月,濟南生產(chǎn)制造的山東省首臺大直徑地鐵隧道盾構(gòu)機“開拓一號”正式下線,“濟南造”盾構(gòu)機異軍突起,下線數(shù)量目前已超百臺,服務(wù)于北京、鄭州、廣州、深圳、濟南等十余個城市的軌道交通項目。

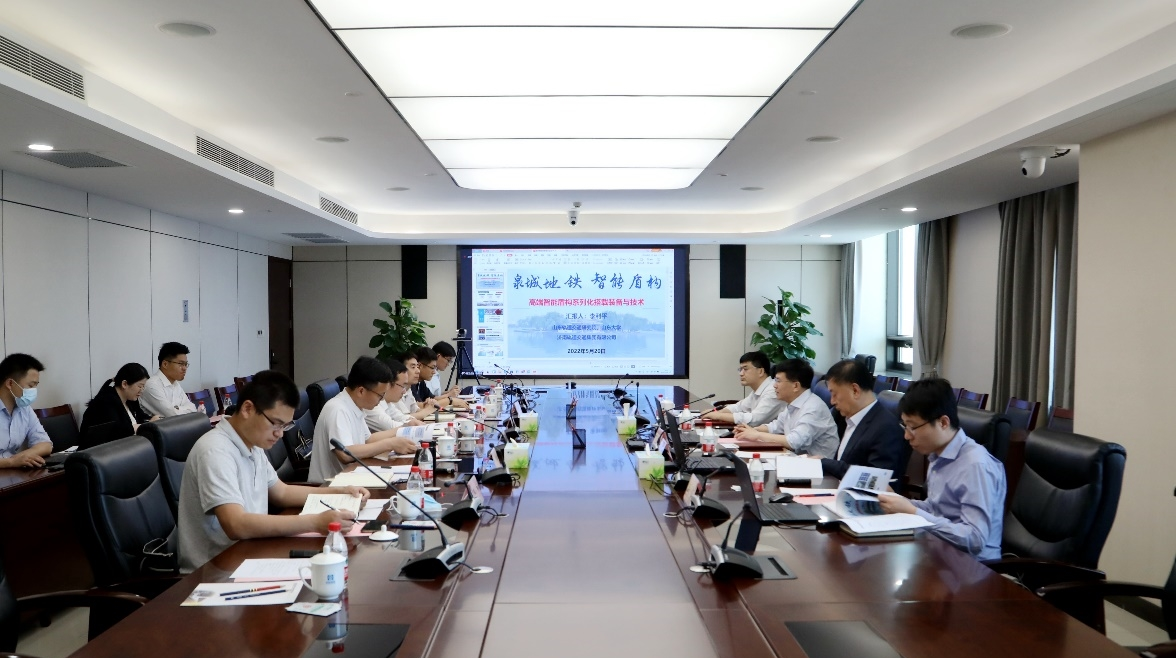

2022年5月20日,濟南軌道交通集團有限公司、山東大學(xué)、山東軌道交通研究院有限公司共同組織召開了盾構(gòu)系列智能化裝備搭載專家論證會,該項目獲得了山東省重大科技創(chuàng)新工程“超大斷面隧道智能一體化盾構(gòu)機關(guān)鍵技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化”等科技計劃支持。

會議邀請了中國工程院院士李術(shù)才、國際知名盾構(gòu)專家小泉淳、全國勘察設(shè)計大師楊秀仁、史海鷗等國內(nèi)外9位專家組成專家組。

會議邀請了中國工程院院士李術(shù)才、國際知名盾構(gòu)專家小泉淳、全國勘察設(shè)計大師楊秀仁、史海鷗等國內(nèi)外9位專家組成專家組。

濟南軌道交通集團有限公司總經(jīng)理王伯芝參加會議并致辭,山東大學(xué)齊魯交通學(xué)院常務(wù)副院長、濟南軌道交通集團副總工程師李利平介紹了盾構(gòu)系列智能化裝備及搭載方案。

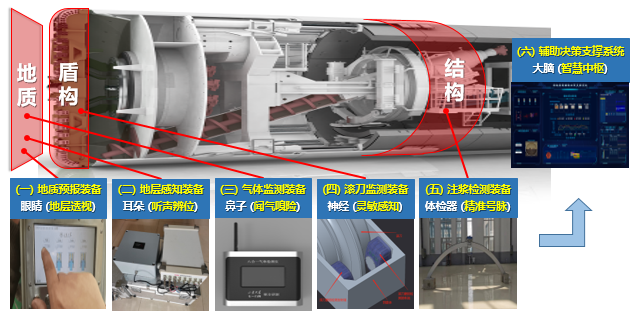

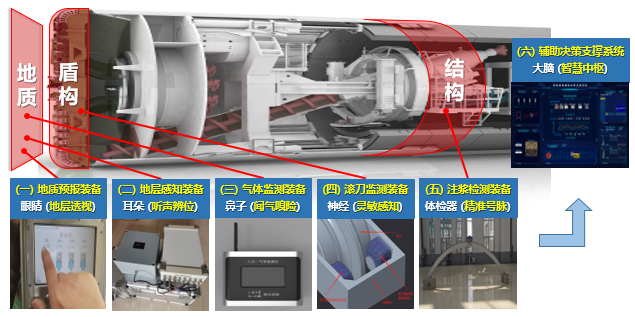

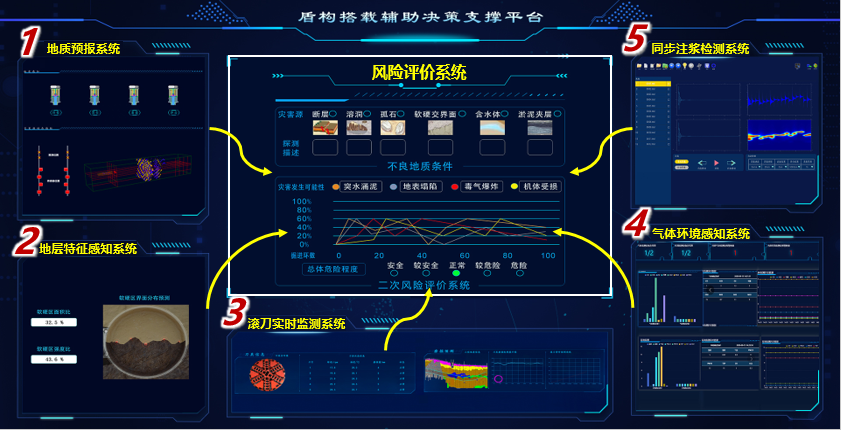

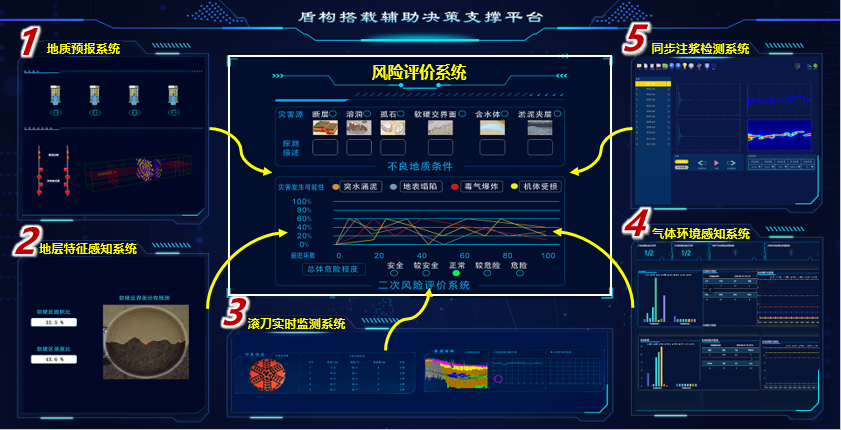

盾構(gòu)系列智能化裝備主要包括盾構(gòu)搭載地質(zhì)預(yù)報(眼睛)、盾構(gòu)搭載地層特征感知(耳朵)、盾構(gòu)搭載氣體環(huán)境監(jiān)測(鼻子)、盾構(gòu)搭載滾刀實時監(jiān)測(神經(jīng))、盾構(gòu)搭載同步注漿檢測(體檢器)與盾構(gòu)搭載輔助決策支撐系統(tǒng)(大腦)等六套智能系統(tǒng)。

盾構(gòu)系列智能化裝備主要包括盾構(gòu)搭載地質(zhì)預(yù)報(眼睛)、盾構(gòu)搭載地層特征感知(耳朵)、盾構(gòu)搭載氣體環(huán)境監(jiān)測(鼻子)、盾構(gòu)搭載滾刀實時監(jiān)測(神經(jīng))、盾構(gòu)搭載同步注漿檢測(體檢器)與盾構(gòu)搭載輔助決策支撐系統(tǒng)(大腦)等六套智能系統(tǒng)。

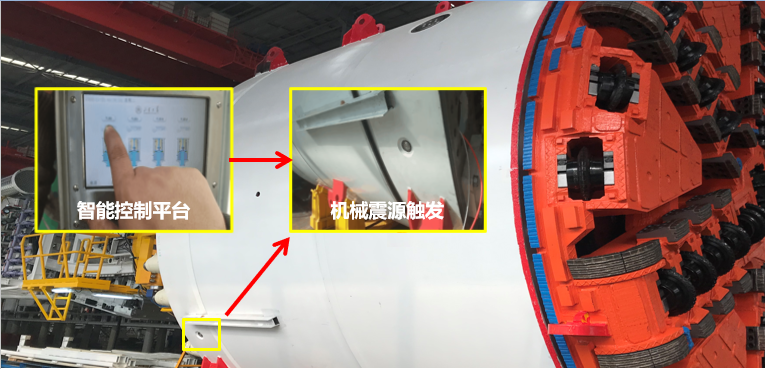

1、盾構(gòu)搭載地質(zhì)預(yù)報系統(tǒng)就像給盾構(gòu)機安裝上一雙“透視眼”,能夠“透視地層”,發(fā)現(xiàn)盾構(gòu)前方隱伏的溶洞、斷層破碎帶以及水體等不良地質(zhì)情況,為盾構(gòu)施工提供有效的地質(zhì)依據(jù)。

2、盾構(gòu)搭載地層特征感知系統(tǒng)如同給盾構(gòu)機安裝上一雙“耳朵”,能夠“聽聲辨位”,確定盾構(gòu)開挖面復(fù)合地層軟硬界面分布范圍與復(fù)合強度,為盾構(gòu)施工掘進參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整提供指導(dǎo)。

2、盾構(gòu)搭載地層特征感知系統(tǒng)如同給盾構(gòu)機安裝上一雙“耳朵”,能夠“聽聲辨位”,確定盾構(gòu)開挖面復(fù)合地層軟硬界面分布范圍與復(fù)合強度,為盾構(gòu)施工掘進參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整提供指導(dǎo)。

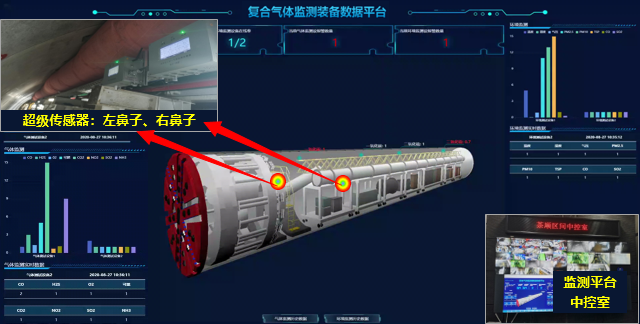

3、盾構(gòu)搭載氣體環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)作為盾構(gòu)機的“鼻子”,能夠“嗅氣聞險”,高精監(jiān)測16種有毒有害氣體及環(huán)境參數(shù),通過聯(lián)動氣體-地質(zhì)響應(yīng)機制,有效預(yù)報前方賦存有毒氣體地層,實現(xiàn)盾構(gòu)掘進高危氣體地層爆燃中毒災(zāi)害的主動超前防控。

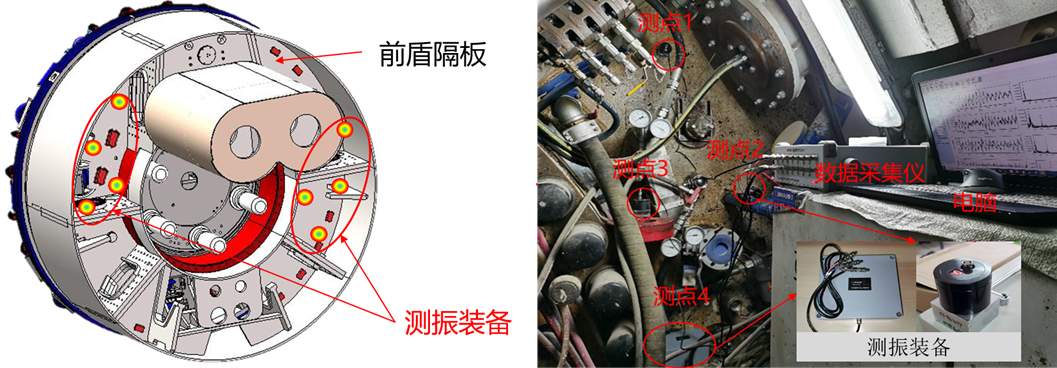

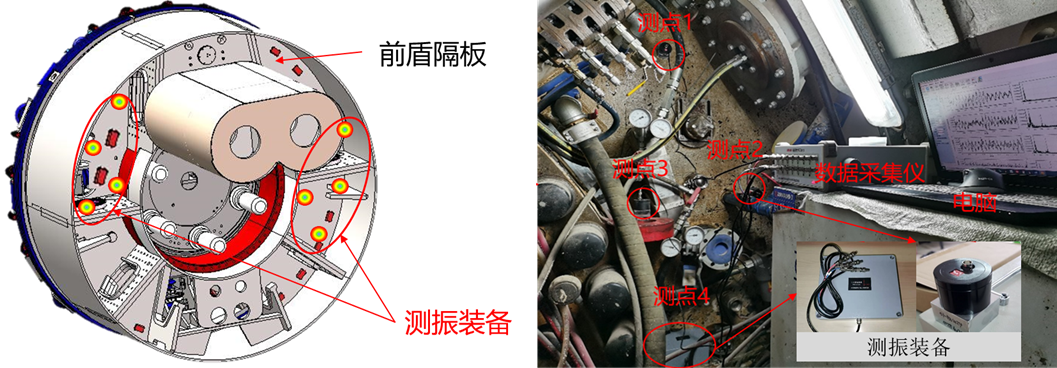

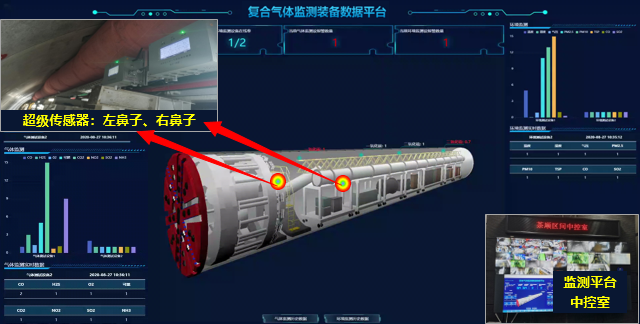

4、盾構(gòu)搭載滾刀磨損監(jiān)測系統(tǒng)就像給盾構(gòu)機鋪設(shè)了“神經(jīng)”,能夠?qū)崟r“靈敏感知”滾刀磨損狀態(tài),避免盾構(gòu)機盲目開倉,為換刀決策提供了可靠依據(jù)。

4、盾構(gòu)搭載滾刀磨損監(jiān)測系統(tǒng)就像給盾構(gòu)機鋪設(shè)了“神經(jīng)”,能夠?qū)崟r“靈敏感知”滾刀磨損狀態(tài),避免盾構(gòu)機盲目開倉,為換刀決策提供了可靠依據(jù)。

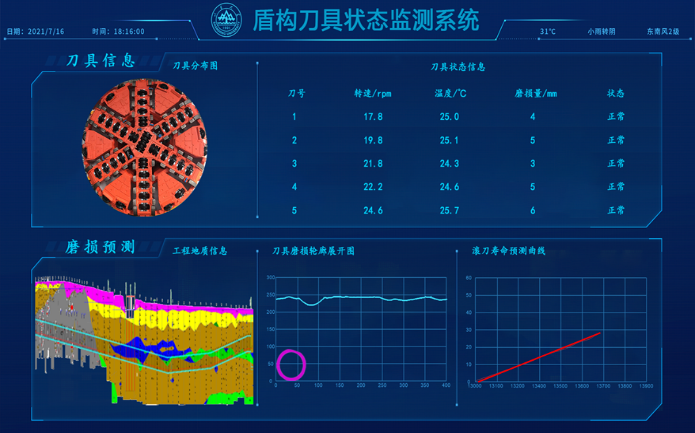

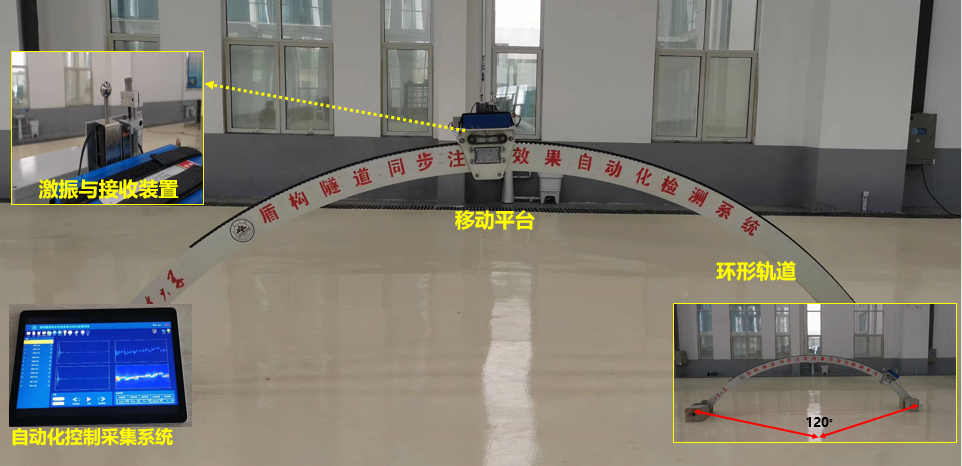

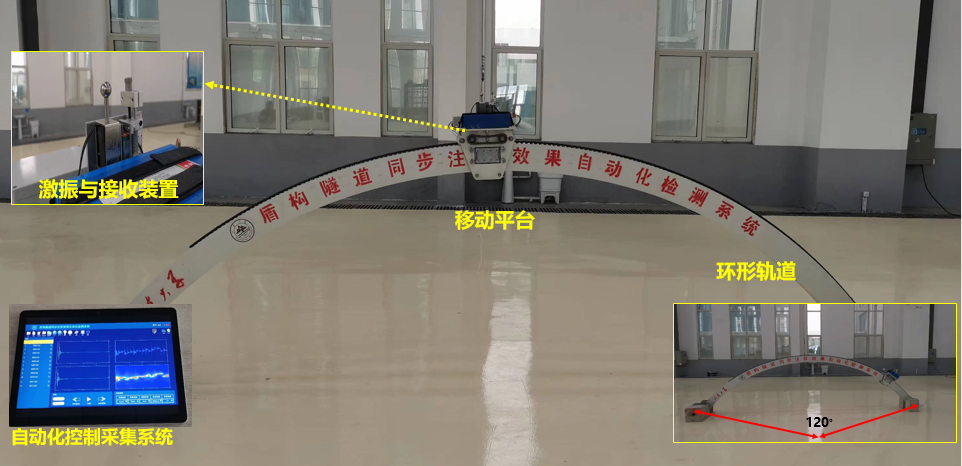

5、盾構(gòu)搭載同步注漿檢測系統(tǒng)作為盾構(gòu)機的“體檢器”,能夠“精準(zhǔn)號脈”,準(zhǔn)確識別同步注漿效果,發(fā)現(xiàn)脫空、不密實等缺陷,為盾構(gòu)掘進與注漿協(xié)同控制提供有效的數(shù)據(jù)支撐。

5、盾構(gòu)搭載同步注漿檢測系統(tǒng)作為盾構(gòu)機的“體檢器”,能夠“精準(zhǔn)號脈”,準(zhǔn)確識別同步注漿效果,發(fā)現(xiàn)脫空、不密實等缺陷,為盾構(gòu)掘進與注漿協(xié)同控制提供有效的數(shù)據(jù)支撐。

6、盾構(gòu)搭載輔助決策支撐系統(tǒng)是盾構(gòu)機的“智慧中樞”,可有效融合上述五類裝備獲取的地質(zhì)-盾構(gòu)-結(jié)構(gòu)等多源異構(gòu)感知數(shù)據(jù),通過動態(tài)風(fēng)險評價,輔助支撐盾構(gòu)掘進主動決策,為盾構(gòu)施工災(zāi)害主動防控提供重要技術(shù)支撐。 與會專家給予項目成果高度評價,一致認為項目組研發(fā)的盾構(gòu)系列智能化搭載裝備對于盾構(gòu)施工至關(guān)重要,它具有多源地質(zhì)感知、刀具磨損實時監(jiān)測、同步注漿自動檢測及大數(shù)據(jù)實時收集與分析等特點,為預(yù)報和解決盾構(gòu)施工中的突水涌砂、地面塌陷、氣體災(zāi)害、刀具刀盤損害等重要難題提供了一種途徑。整體實施方案合理可行,具備搭載條件。

與會專家給予項目成果高度評價,一致認為項目組研發(fā)的盾構(gòu)系列智能化搭載裝備對于盾構(gòu)施工至關(guān)重要,它具有多源地質(zhì)感知、刀具磨損實時監(jiān)測、同步注漿自動檢測及大數(shù)據(jù)實時收集與分析等特點,為預(yù)報和解決盾構(gòu)施工中的突水涌砂、地面塌陷、氣體災(zāi)害、刀具刀盤損害等重要難題提供了一種途徑。整體實施方案合理可行,具備搭載條件。

下一步,項目組繼續(xù)優(yōu)化實施方案,積極推動完成系列智能化裝備搭載。以濟南軌道交通精準(zhǔn)識泉與科學(xué)保泉為導(dǎo)向,率先在二期工程4號線和6號線保泉區(qū)間開展搭載試驗,不斷提升裝備的可靠性與適用性。力爭打造服務(wù)濟南地鐵科學(xué)保泉的智能建造利器,為守護泉城與建設(shè)綠色地鐵“保駕護航”。同時,進一步推動盾構(gòu)裝備信息化感知、智能化決策、智慧化掘進,實現(xiàn)智能盾構(gòu)高端裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現(xiàn)。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務(wù)乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發(fā)揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準(zhǔn)”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設(shè)計與規(guī)劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據(jù)我市路網(wǎng)的建設(shè)和變化,乘客人數(shù)的不斷調(diào)整,我們會常態(tài)化地進行客流分析,再結(jié)合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規(guī)劃需求。”