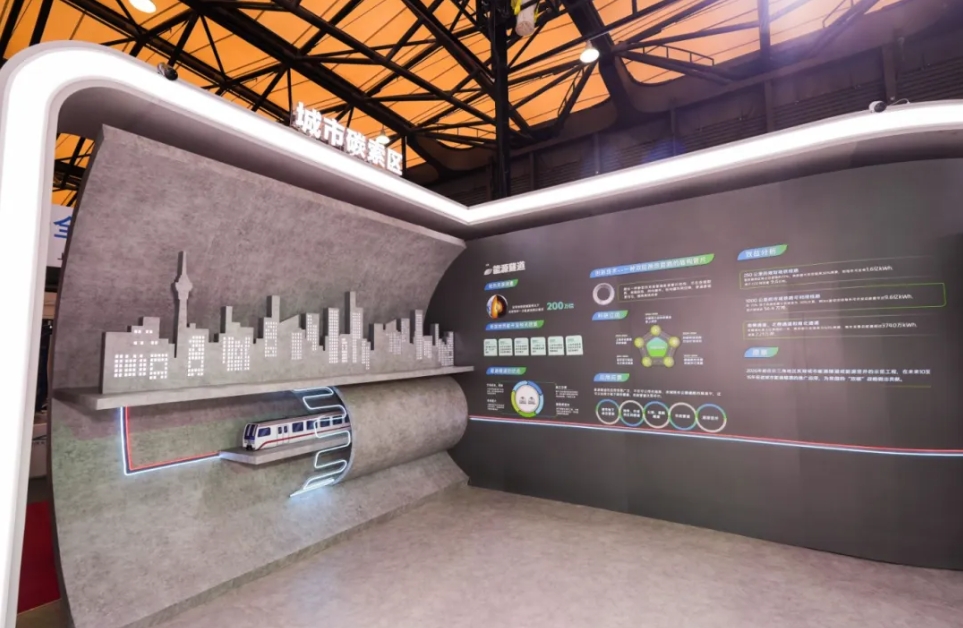

你或許聽說過“自嗨鍋”與“自熱火鍋”,但你聽說過能吸熱放熱的“采熱隧道”嗎?不久的將來,全國首條“采熱隧道”——能夠自主采集地熱能并補充車站或管理用房能源消耗的隧道,即將落地上海。

恒溫18度,冬供暖、夏制冷

地熱能就是一種清潔可再生能源。只要深入地下一定距離,地層的溫度基本恒定,這也正是地下室冬暖夏涼的原因。

在上海,10米以下的地層溫度基本維持在18度左右。而像地鐵、市域鐵路隧道、地下綜合管廊、排水管網等地下基礎設施,大部分都處于“18度恒溫層”內。利用這一天然優勢,隧道能夠源源不斷地從地底汲取能源,輸送至隧道車站、管理用房和周邊建筑中。

前景廣闊,年采地熱可超10億度

隧道車站或管理用房的空調系統,是地熱隧道最直接的應用場景。隧道采集到的地熱能,可代替一部分或者全部的空調系統。未來,在大規模開發的情況下,還可以把多余的能量用到隧道沿線的寫字樓、商業中心或住宅中。

目前,在2024年“上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會”中展示的地熱隧道科研項目,已于上海市住建委、市科委正式立項,預計該技術會在上海越江隧道新建工程中試點應用。

技術成熟后,將推廣到上海市乃至全國的地鐵、市域鐵路隧道中,為城市的高質量發展和綠色轉型貢獻力量。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”